Montaigne, os ensaios e duas nostalgias para entrar no inabordável

Saiu há meses o primeiro volume (vem aí o segundo) de uma nova edição dos Ensaios, a primeira completa. Mau seria se a remetêssemos ao silêncio, como se Montaigne fosse uma cidade visitada tantas vezes que nenhum instantâneo novo lhe valesse e qualquer opinião se visse sepultada sob o eterno clamor da História. Nem que fosse por ter sido Michel quem foi e os ensaios o que ainda representam para o imaginário de quem se possa importar pela literatura. É todo um nome que se inventou, mesmo que os caminhos transformassem as palavras e o termo Ensaio, que é todo um género, já não queira dizer exactamente o mesmo que quando saiu da pena francesa. Mas talvez alguém menos importado com as etiquetas (daqueles que as deixam por engano do lado de fora da t-shirt, onde até incomodam menos) calhasse olhar para a palavra vendo nela uma asserção mais óbvia, mais quotidiana, quase doméstica. Ou até (se nos pender para aí) o significando que oculta na linguagem científica. A ideia de tentativa. De quem aponta e se permite falhar, desde que a pedra não caia tão por fora que o arremesso pareça estúpido, e ao menos o trajecto nos dirija para mais perto do que se quis mostrar. Semelhante visão não só descansa o leitor (também se ele se arrisca na leitura, também ele teme falhar na interpretação) como justifica, anulando-o ao mesmo tempo, esse recuo moderno, que é o de todo o ocidental perante as generalidades. Confessemos só para nós, que ninguém nos lê, se não nos parece estranho, vagamente presunçoso, isto de alguém se prestar, do alto da sua torre (e quão assustadoramente simbólica se tornou aquela que era uma arquitectura verdadeira) a falar com demora e verve sobre qualquer ideia que lhe venha à cabeça, sobre tudo e mais alguma coisa, sobre as relações, sobre os sentimentos, sobre política, sobre tácticas de guerra, sobre costumes, pedagogia, puericultura, sobre tudo o que lhe suba à pena e guiado apenas por uma vontade de ser justo, inquisitivo e analítico. Podem cansar-nos, estes ensaios, na sua versão total, se não nos dispusermos a ver neles aquilo que talvez exista no título original: declinações, abordagens, exercícios de estilo e inteligência e não a visão acabada do universo quinhentista. Até porque havia muito a passar-se nesse século e às tantas até é estranho, ou dizendo melhor, muito agradável, percebermos os ecos que mesmo assim chegavam às paredes deste castelo francês. E é por aqui que queríamos entrar, por uma das muitas pequenas frestas nesta torre, debruçando um ensaio mínimo, só uma alusão, a um dos ensaios deste tomo.

O capítulo XXXI deste primeiro volume dos Ensaios tem por título Os Canibais. Depois da habitual rememoração latina (a que Montaigne, e a sua época, parecem estar vinculados, como se sob obrigação contractual), avança o autor a contar-nos o que ouviu de um homem, com quem privou, sobre “um país infindável” cuja descoberta recente “parece ser de alguma importância”. Embora o ensaísta depois se embrenhe por explicações que incluem o mito da Atlântida e, pese embora toda a inteligência, não resista a uma certa tentativa de encaixar o novo mundo naquele que ainda irradiava das suas estantes, do seu Plínio, do seu Estrabão (incluindo expedições cartaginesas a uma ilha que bate muito certo com a nossa prazerosa Madeira), depressa percebemos que o país aludido é nem mais nem menos do que o Brasil. E os canibais do título precisamente os índios brasileiros. Aquilo a que procede então Montaigne (e esta é a primeira nostalgia) é a desmontar o mau nome do povo e a elegê-lo como o mais sensato de todos, naquela que é uma defesa apaixonada disso que hoje parece provocar-nos, a nós também, habitantes do novo milénio, uma vivíssima saudade: o estado natural.

“Nem todos os nossos esforços conseguirão reproduzir sequer o ninho do mais pequeno passarito, o seu entrançado, a sua beleza e a utilidade da sua função ou mesmo a teia da frágil aranha. Todas as coisas, diz Platão, são criadas pela natureza ou pela fortuna ou pela arte; as maiores e as mais belas, por uma das duas primeiras; as menores e mais imperfeitas, pela última. Estas nações, pois, parecem bárbaras porque foram pouco moldadas pelo espírito humano e porque estão ainda próximas do seu estado original. As leis naturais ainda as governam, não estando muito degradadas pelas nossas; é um estado de tal pureza, que me apanho por vezes a lamentar intensamente que o seu conhecimento não tenha chegado mais cedo [aos nossos países], no tempo em que havia homens que teriam sabido avaliar melhor [esse estado] do que nós. Lamento que Licurgo e Platão não o tenham conhecido; creio realmente que aquilo que vemos nessas nações supera não somente todas as representações através das quais os poetas embelezam a idade de ouro e todas as suas idealizações para imaginar uma condição humana ditosa [nesse tempo], como também a concepção ideal e o próprio desejo da filosofia. [Estes antigos] não puderam imaginar um Estado natural tão puro e simples como a experiência nos mostra, nem conseguiram imaginar que a sociedade pudesse manter-se então com tão poucos artifícios e com tão pouca solda humana. ‘ É uma nação , diria eu a Platão, na qual não existe nenhuma espécie de comércio; nenhum conhecimento das letras; nenhuma ciência dos números; nenhum título de magistrado ou de superioridade política; nenhum uso de serviçais, ausência da riqueza ou da pobreza; inexistência de contractos, de heranças, de partilhas; sem ocupações desagradáveis; sem condição de parentesco, a não ser o respeito que todos os homens devem uns aos outros; ausência de vestuário, de agricultura, de metal; inexistência do vinho e do trigo. As próprias palavras que significam a mentira, a traição, a dissimulação a ganância, a inveja, a maledicência, o perdão, são inauditas’. Como Platão acharia a República que imaginou tão apartada desta perfeição: “viri a diis recentes” [homens acabados de sair dos deuses]”.

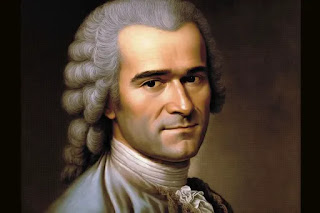

É então esta a primeira nostalgia que me comove no civilizadíssimo Montaigne, o cortesão reformado, o homem de leis, o gestor, o diplomata, o dono da torre: a genuflexão convicta e sensata perante o maior amigo de um compatriota futuro, o bom selvagem. E embora não se enrede, como sucede a Rosseau quase dois séculos depois em Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, no erro de o imaginar como ser sozinho e isolado (os relatos do visitante são claros quanto à natureza comunal desse selvagem e Montaigne é sensato em fugir à misantropia fundamental do seu colega), é também a pureza de funcionamento e a simplicidade das regras que o entusiasma (“toda a sua ciência ética se resume a estes dois artigos: a coragem na guerra e o amor pelas mulheres”). Fascina-o, ensaiaríamos nós, a redução dos movimentos sociais àquilo que tem o tamanho certo no exacto mundo dos acontecimentos (movimento contrário à ampliação desmesurada do gesto, onde passámos a viver todos, vítimas de uma projecção impossível, que troca as contingências reais pelo ideal espúrio de uma felicidade pessoal a prazo). A aspiração de Montaigne a um mundo humano recolocado no seu centro ecológico, talvez não seja menos real, para o homem de hoje, que as ideias incluídas nos ensaios, mais conhecidos, sobre a morte (aliás muito devedoras a um estoicismo de outros tempos) ou a amizade. O que é bonito (ensaiamos nós) é que esta nostalgia se exerça no cruzamento de uma outra, que aliás é patente na citação que deixámos: a saudade do mundo antigo. Humanista, filho do renascimento que é, profundamente, Montaigne não deixa nunca de lado as suas estantes, e as estantes de Montaigne são um eco permanente desse mundo que não foi descoberto por barcos, mas redescoberto por cérebros. Não é em si, nem nos seus contemporâneos, que Montaigne prefere espelhar o espanto do que ouve. Perante os relatos dessa sociedade edénica, que são de viva-voz, de experiência feitos e não de livros, o primeiro reflexo vai para trás, para os fantasmas da torre e para aquilo que os mesmos diriam, fossem eles, e não o intermédio fidalgo do século dezasseis, os ouvintes dessas histórias e os dissecadores dessa nova anatomia do espírito. Que diria Platão a isto, pergunta Montaigne. De que forma poderiam estes dados, a imagem do homem no seu início, este retrato adâmico, ou, para sermos precisos nas épocas, a narrativa de uma nova idade de ouro (de uma idade de ouro coetânea, que persiste, como uma realidade paralela, noutro continente), alterar aquilo que os gregos e romanos haveriam de legar aos vindouros, fazendo de Montaigne o homem que é? Quão melhor, mais profundo e esclarecido, seria este meu estado intermédio, de herdeiro reflector (imaginamos nós Montaigne a pensar), se aqueles que falam hoje pela minha boca tivessem sabido que a idade de ouro persistira, mesmo que algo diferente do que tinham imaginado? Que haveriam de ter dito, esses que eram os verdadeiros inteligentes, os primeiros e últimos a dizer a razão real das coisas? Filho legítimo de europeus antigos, crânio e mãos formadas pelo latim e pelo grego, ei-lo fascinado, de repente, com o confronto entre duas filiações, entre duas nostalgias: a perfeição criada, na República, pela linguagem, e aquela que ocorre antes das leis, antes da razão e talvez como a tivesse desejado (Montaigne também é cristão) o grande criador original.

(Nota à imagem: é Rosseau quem ali temos, não é Montaigne)

Comentários

Enviar um comentário